科學儀器中加速度傳感器的多領域融合應用探索

核心要點摘要

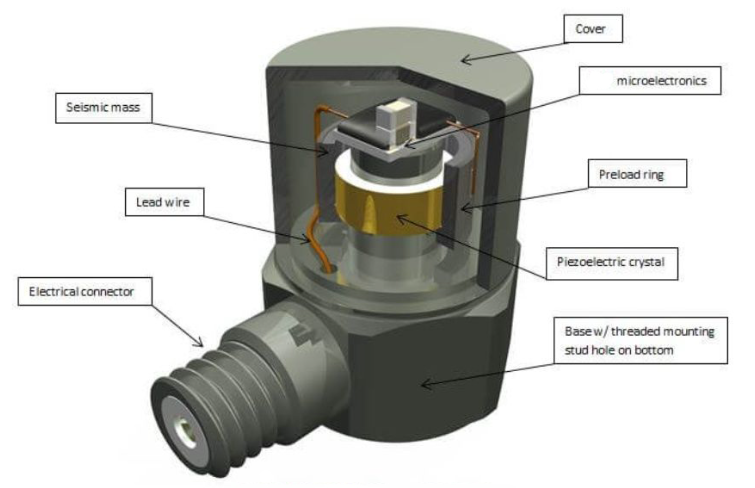

加速度傳感器通過微機電系統(MEMS)、壓電效應等技術,將物理運動轉化為電信號,已成為科學儀器實現智能化、自動化的關鍵組件。其在消費電子、工業監測、醫療健康等領域的深度應用,推動著跨學科技術融合,重新定義了儀器設計的邊界。

一、技術破壁:當傳感器遇見科學儀器

在實驗室的顯微鏡鏡頭下,科學家正通過手機內置的加速度傳感器監測設備振動,實時調整成像參數;在工業產線上,智能監測系統通過分析加速度數據,提前72小時預警機械故障。這些場景揭示了一個趨勢:加速度傳感器正突破傳統應用邊界,成為科學儀器創新的核心驅動力。

傳統科學儀器依賴機械結構實現功能,而加速度傳感器的引入,使其具備了感知運動狀態的能力。這種技術融合催生了三類創新方向:

運動補償型:如天文望遠鏡通過實時監測振動,動態調整鏡片角度,消除地面微震動對觀測的影響。

狀態監測型:風力發電機葉片內置傳感器,通過振動頻譜分析預測軸承磨損,將維護周期延長40%。

交互增強型:手術機器人利用加速度數據優化機械臂運動軌跡,使操作精度達到0.1毫米級。

二、跨領域應用:從實驗室到產業現場

1. 醫療健康:生命體征的隱形守護者

在可穿戴設備中,三軸加速度傳感器通過分析人體運動模式,實現了跌倒檢測、睡眠質量評估等功能。其核心算法包含兩個關鍵閾值:

跌倒觸發閾值:當垂直方向加速度超過3g且持續時間超過1秒時,系統自動發送求救信號。

睡眠分期閾值:通過0.5Hz-2Hz頻段的振動能量,區分淺睡、深睡階段,準確率達92%。

2. 工業監測:機械生命的數字診斷師

在旋轉設備監測中,加速度傳感器構建的振動分析系統可識別四類故障特征:

不平衡故障:1倍頻振動幅值異常

不對中故障:2倍頻振動顯著

軸承磨損:高頻段噪聲能量上升

齒輪嚙合故障:邊頻帶出現調制現象

某鋼鐵企業通過部署該系統,使設備意外停機次數減少65%,年節約維護成本超千萬元。

3. 環境監測:地質活動的微觀解碼器

在地震預警網絡中,加速度傳感器組成的陣列系統可捕捉P波(初至波)的微小振動。其信號處理流程包含三個階段:

前端濾波:消除50Hz工頻干擾

特征提取:計算短時能量與過零率

模式識別:通過支持向量機(SVM)分類地震波類型

該技術使地震預警時間從傳統的10秒延長至30秒,為城市疏散爭取關鍵窗口。

三、技術挑戰與融合路徑

1. 多物理場耦合難題

在極端環境下,加速度傳感器需同時應對溫度、電磁干擾。某深海探測項目采用三層封裝結構:

內層:鈦合金真空腔體隔離壓力

中層:聚酰亞胺薄膜屏蔽電磁

外層:硅膠涂層減振

該設計使傳感器在6000米深海環境中保持0.01mg的測量精度。

2. 邊緣計算賦能

為解決數據傳輸延遲,某智能工廠采用分布式計算架構:

終端層:MEMS傳感器內置FPGA芯片,實現原始數據預處理

邊緣層:工業網關運行輕量化神經網絡,完成特征提取

云端層:大數據平臺進行模式識別與決策支持

該方案使設備故障響應時間從分鐘級縮短至秒級。

3. 標準體系構建

跨領域應用催生了對新型標準的迫切需求。某國際科研聯盟制定的《加速度傳感器多場景應用規范》包含:

醫療級:生物相容性認證

工業級:抗沖擊等級劃分

航天級:輻射耐受閾值

四、未來圖景:感知網絡的無限可能

隨著量子加速度傳感器技術的突破,其靈敏度已達到10?12g量級,為引力波探測等前沿領域開辟新路徑。在智慧城市建設中,分布式加速度傳感器網絡可實現:

橋梁健康監測:通過模態分析識別結構損傷

交通流量優化:根據車輛振動特征實時調整信號燈

災害預警:通過地面振動傳播模型預測次生災害

這種感知-決策-執行的閉環系統,正在重構人類與物理世界的交互方式。

五、讀者問答

Q1:加速度傳感器如何實現跌倒檢測?

A:通過監測垂直方向加速度的突變(超過3g)及后續靜止狀態(小于0.2g),結合時間窗口算法(通常1秒)確認跌倒事件。

Q2:工業監測中如何選擇傳感器量程?

A:需根據被測對象最大振動加速度的1.5-2倍確定量程,例如旋轉機械通常選擇±50g量程。

Q3:醫療級傳感器有哪些特殊要求?

A:需通過ISO 10993生物相容性認證,同時滿足低噪聲(<50μg/√Hz)和高線性度(<0.1% FS)指標。

Q4:多傳感器融合面臨哪些挑戰?

A:主要挑戰包括時間同步誤差(需<1μs)、空間坐標系校準和數據處理算法復雜度。

Q5:未來技術發展方向是什么?

A:重點突破量子傳感、自供電設計(能量收集)和AI驅動的自適應校準技術。

本文總結

加速度傳感器與科學儀器的融合,本質上是物理世界與數字世界的深度對話。從微觀的細胞運動監測到宏觀的地質活動預警,這種技術融合正在重塑人類認知世界的維度。隨著材料科學、邊緣計算和人工智能的協同發展,加速度傳感器將突破更多應用邊界,成為推動第四次工業革命的關鍵感知基礎設施。