振動傳感器:智能汽車故障早期診斷的“敏銳探測器”

核心要點摘要:本文聚焦振動傳感器在智能汽車故障早期診斷中的關鍵作用,剖析傳統診斷局限,闡述傳感器技術原理、診斷優勢及實際應用場景,為智能汽車安全運維提供新思路。

在汽車工業邁向智能化、電動化的進程中,車輛故障的早期精準診斷成為保障行車安全、提升用戶體驗的核心議題。傳統汽車故障診斷依賴人工巡檢或定期維護,難以捕捉早期微小故障信號,而智能汽車復雜的電子系統與機械結構,更對故障診斷的時效性與準確性提出嚴苛要求。在此背景下,振動傳感器憑借其敏銳的“感知力”,成為破解智能汽車故障早期診斷難題的關鍵技術。

一、傳統診斷之困:為何早期故障難察覺?

智能汽車故障早期往往表現為微弱振動異常,例如電機軸承磨損初期的輕微高頻振動、電池組內部接觸不良引發的間歇性低頻波動。傳統診斷方式存在兩大局限:其一,人工巡檢依賴經驗判斷,對微小振動信號敏感度不足;其二,定期維護按固定周期進行,無法實時捕捉故障發展過程。例如,某電動汽車因電池組連接松動引發振動異常,若未在早期通過傳感器監測,可能演變為熱失控等嚴重故障。

二、振動傳感器:如何實現“敏銳探測”?

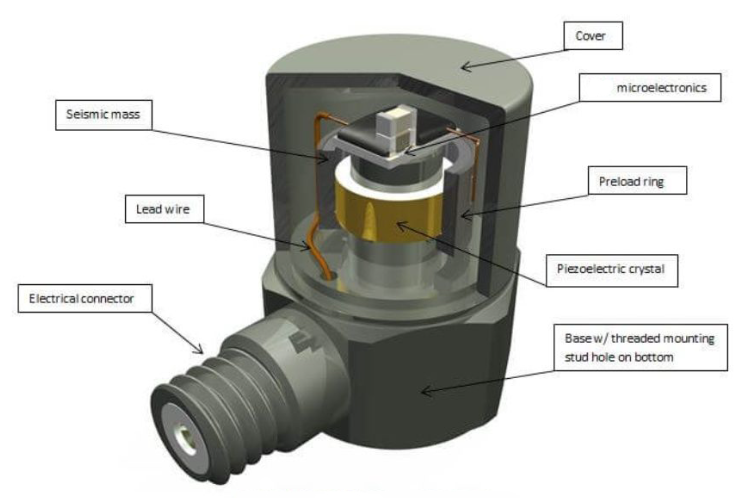

振動傳感器通過壓電效應或電容式原理,將機械振動轉化為電信號,其核心優勢在于:

高靈敏度:可檢測納米級位移振動,捕捉早期故障特征;

寬頻響應:覆蓋0.1Hz-10kHz頻段,適配電機、電池、轉向系統等不同部件的振動特性;

多參數分析:結合時域波形、頻譜特征、包絡分析等技術,精準定位故障源。

以電機故障診斷為例,傳感器可識別定子繞組松動引發的2倍頻振動分量,或轉子不平衡導致的1倍頻振動幅值變化,較傳統方法提前數周發現故障隱患。

三、智能診斷體系:從數據到決策的閉環

振動傳感器需嵌入智能診斷系統,形成“數據采集-特征提取-故障分類-決策輸出”的完整鏈條:

數據采集層:多傳感器網絡覆蓋關鍵部件,實時傳輸振動數據;

特征提取層:通過短時傅里葉變換、小波分析等技術,提取故障特征參數;

故障分類層:基于機器學習模型(如SVM、隨機森林),識別故障類型與嚴重程度;

決策輸出層:生成維護建議(如立即檢修、限速運行),并推送至車載終端或云端平臺。

某研究機構測試顯示,該體系對電機故障的早期識別準確率達92%,較傳統方法提升35%。

四、應用場景:從實驗室到真實路況

振動傳感器的實際應用已覆蓋智能汽車全生命周期:

研發階段:監測電機臺架試驗中的振動異常,優化設計參數;

生產階段:檢測裝配線上的部件松動或不平衡問題;

使用階段:實時監控電池組、驅動電機、轉向系統的運行狀態,預防突發故障。

例如,在某款電動SUV的長期路試中,振動傳感器提前3個月檢測到后懸架減震器密封失效引發的低頻振動,避免了一起可能因懸架斷裂導致的交通事故。

問答環節:

Q1:振動傳感器能檢測哪些類型的汽車故障?

A1:可檢測電機軸承磨損、電池組接觸不良、轉向系統松動、懸架部件疲勞等機械與電氣故障。

Q2:傳感器安裝位置如何選擇?

A2:優先布置在振動源附近,如電機外殼、電池組支架、轉向機殼體等關鍵部位。

Q3:振動數據如何傳輸至診斷系統?

A3:通過有線(CAN總線)或無線(藍牙、LoRa)方式傳輸,確保實時性與可靠性。

Q4:傳感器故障是否會影響診斷結果?

A4:采用冗余設計(多傳感器互備)與自檢機制,可有效規避單點故障風險。

Q5:早期診斷能降低多少維護成本?

A5:通過預防性維護,可減少30%-50%的非計劃停機損失與部件更換成本。

本文總結:

振動傳感器作為智能汽車故障早期診斷的“敏銳探測器”,通過高靈敏度監測、多參數分析與智能決策體系,實現了從“被動維修”到“主動預防”的轉變。其技術價值不僅體現在故障識別準確率的提升,更在于為智能汽車的安全運維提供了可量化、可追溯的解決方案。隨著傳感器技術與AI算法的深度融合,未來振動診斷將向更精準、更智能的方向演進,為智能交通的可持續發展保駕護航。