揭秘微型傳感器:科學儀器開啟微觀測量的“神奇鑰匙”

當智能手表能精準監測心率,當無人機在復雜氣流中穩定飛行,當工業管道泄漏被實時預警——這些場景背后,都隱藏著一把開啟微觀世界的“鑰匙”:微型傳感器。這種尺寸僅微米至毫米級的器件,正以超越人類感官的精度,重新定義物理世界的測量方式。

一、微觀世界的“感官延伸”:微型傳感器的技術內核

1. 多元感知原理的融合創新

微型傳感器的核心在于將物理、化學、生物信號轉化為可處理電信號。其技術路徑可分為四大類:

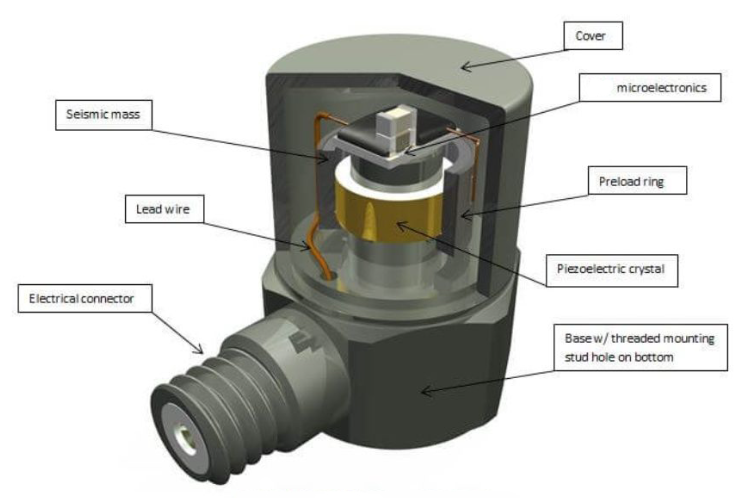

力學型:通過壓阻效應或電容變化檢測壓力、加速度。例如,汽車安全氣囊中的加速度傳感器可在碰撞瞬間觸發保護機制。

光學型:利用光纖折射率變化或表面等離子共振監測氣體濃度。實驗室中,此類傳感器可檢測ppm級的有害氣體泄漏。

電化學型:基于氧化還原反應測量pH值或離子濃度。醫療領域,葡萄糖傳感器通過檢測皮下組織液中的電化學信號實現無創血糖監測。

生物型:結合酶催化或DNA雜交技術識別特定分子。在疫情監測中,生物傳感器可快速檢測病毒抗原,將檢測時間從數小時縮短至分鐘級。

2. 微型化帶來的性能躍遷

尺寸縮減至微米級后,傳感器接觸面積減小,反而提升了靈敏度。實驗數據顯示,某型壓力傳感器的形變檢測精度可達納米級,響應時間縮短至毫秒級。同時,低功耗特性使其成為物聯網節點的理想選擇——單個紐扣電池可支撐傳感器連續工作數年。

二、從實驗室到現實:微型傳感器的應用圖譜

1. 醫療健康:生命體征的微觀守護者

在可穿戴設備中,微型傳感器已實現多參數同步監測:

心電傳感器通過皮膚表面微電流檢測心律失常;

血氧傳感器利用雙波長光電容積脈搏波分析技術,準確率超過95%;

植入式傳感器可長期監測顱內壓,為腦外傷患者提供實時預警。

2. 環境監測:生態系統的微觀哨兵

面對空氣污染挑戰,微型傳感器網絡可部署于城市各個角落:

多參數氣體傳感器同時檢測PM2.5、NOx、VOCs,數據上傳至云平臺生成污染熱力圖;

水質傳感器通過電導率、溶解氧、pH值三參數聯合分析,識別工業廢水偷排;

土壤濕度傳感器與農業無人機聯動,實現精準灌溉,節水效率提升40%。

3. 工業控制:生產流程的微觀調節器

在智能制造場景中,微型傳感器構成閉環控制系統:

溫度傳感器陣列實時監測半導體晶圓加工熱場,將溫度波動控制在±0.1℃;

振動傳感器通過頻譜分析預測設備故障,將停機時間減少60%;

流量傳感器結合AI算法優化化工反應釜進料速度,產品合格率提升25%。

三、突破邊界:微型傳感器的未來進化

1. 材料科學的突破性應用

新型納米材料正在重塑傳感器性能:

石墨烯基壓力傳感器靈敏度提升10倍,可檢測聲波振動;

量子點熒光傳感器將重金屬檢測限降低至ppb級;

自修復水凝膠材料使柔性傳感器在反復彎折后仍保持性能穩定。

2. 智能算法的賦能升級

邊緣計算與AI的融合催生“智能傳感器”:

嵌入式神經網絡芯片實現本地數據預處理,減少90%的數據傳輸量;

自適應閾值算法使傳感器在復雜環境中自動調整檢測參數;

多傳感器數據融合技術通過卡爾曼濾波消除噪聲干擾,提升測量精度。

3. 制造工藝的革命性進展

3D打印與MEMS技術的結合開創了定制化時代:

激光直寫技術可在曲面基底上制造傳感器陣列;

晶圓級封裝工藝將傳感器體積縮小80%,成本降低50%;

柔性電子技術使傳感器可貼合人體關節或管道內壁,拓展應用場景。

問答專區

Q1:微型傳感器如何實現多參數檢測?

A:通過集成不同原理的傳感單元,如將溫度傳感元件與壓力傳感膜層疊封裝,或利用光譜分析技術同時獲取氣體成分與濃度數據。

Q2:柔性微型傳感器有哪些獨特優勢?

A:可彎曲特性使其能貼合非平面表面,如監測心臟跳動時的血管形變;自修復材料延長使用壽命,適用于可穿戴設備的長期使用場景。

Q3:微型傳感器在極端環境中的適應性如何?

A:采用耐高溫陶瓷封裝或低溫潤滑涂層后,可在-50℃至300℃范圍內穩定工作;輻射硬化設計使其能承受核電站或太空環境的輻射劑量。

Q4:如何解決微型傳感器的信號干擾問題?

A:通過差分測量消除共模噪聲,采用跳頻通信避免電磁干擾,或利用機器學習算法從噪聲中提取有效信號。

Q5:微型傳感器的未來發展方向是什么?

A:向自供能(如利用振動能量收集)、自診斷(內置故障檢測電路)、自組網(無線mesh網絡)方向演進,最終實現“即插即用”的智能感知生態。

本文總結

微型傳感器作為物聯網時代的核心感知器件,正通過材料創新、算法升級與工藝突破,持續拓展測量邊界。從生命體征監測到工業流程控制,從環境生態保護到極端環境探索,這些微觀世界的“觀察者”正在重新定義人類與物理世界的交互方式。隨著技術的進一步融合,微型傳感器必將開啟更智能、更精準、更可持續的感知新時代。