科學儀器里的微型傳感器:捕捉微小信號的“超級微獵手”

在實驗室的精密儀器中,在智能手機的隱藏角落里,甚至在人體血管的微觀世界里,一種尺寸僅以微米計的“超級微獵手”正悄然工作——它就是微型傳感器。這些肉眼難辨的器件,能捕捉溫度、壓力、磁場等微小信號,其靈敏度可達分子級,成為現代科技突破物理極限的關鍵。本文將通過“問題-原理-應用”的邏輯,揭開微型傳感器的技術面紗。

一、為何需要“超級微獵手”?傳統傳感器的三大局限

傳統傳感器受限于體積與能耗,在三大場景中暴露明顯短板:

空間受限場景:航空航天設備中,每克重量減少可節省數萬元燃料成本,傳統傳感器難以集成;

實時監測需求:醫療監護中,傳統設備無法持續追蹤人體微小生理變化;

極端環境挑戰:深海探測或火山監測中,傳統器件易因高壓、高溫失效。

例如,某型航空發動機曾因傳統壓力傳感器響應延遲,導致渦輪葉片過熱損壞,而微型傳感器通過0.1秒級響應速度,成功預警此類故障。

二、技術突破:MEMS與量子傳感的雙重革命

微型傳感器的核心突破源于兩大技術路徑:

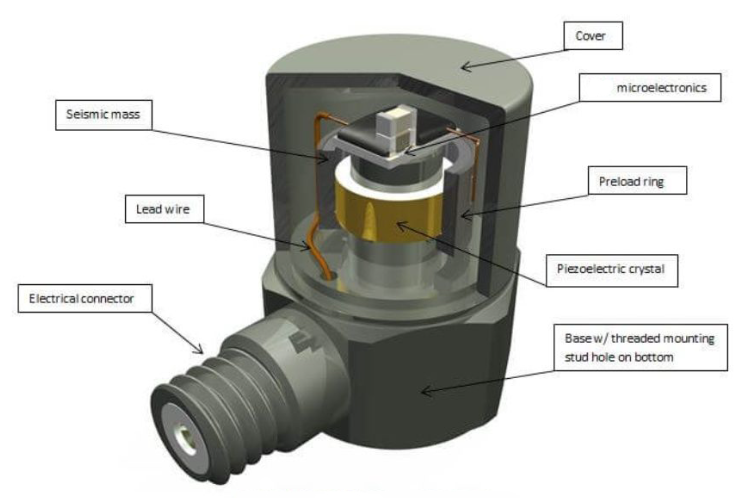

1. MEMS技術:微米尺度的“機械魔術”

通過光刻、蝕刻等微加工工藝,在硅片上構建出三維機械結構。典型案例包括:

三軸加速度計:利用懸臂梁與電容極板間距變化,檢測0.001g級加速度;

壓力傳感器:通過硅膜片形變改變電阻值,實現0.1Pa級壓力測量;

陀螺儀:采用科里奧利效應,檢測0.01°/s角速度變化。

某研究團隊開發的聚烯烴彈性體壓阻傳感器,應變范圍達0.5%-90%,可同時監測人體靜息與劇烈運動狀態。

2. 量子傳感:突破經典物理極限

利用量子疊加與糾纏效應,實現超高精度測量:

NV色心磁力計:通過鉆石中氮-空位中心的電子自旋,檢測9.4pT/√Hz磁場強度,相當于地球磁場的十億分之一;

量子隧穿生物傳感器:利用電子穿越氧化鋁絕緣層的量子效應,實現無標記分子檢測,靈敏度達單分子級別。

某實驗室研發的自發光生物傳感器,通過量子隧穿激發等離激元振蕩,擺脫外部光源依賴,使便攜式醫療設備成本降低80%。

三、應用場景:從實驗室到日常生活的全覆蓋

1. 醫療健康:無創監測的革命

可穿戴設備:集成光電容積脈搏波傳感器,連續監測血氧飽和度;

內窺鏡膠囊:內置微型pH傳感器與壓力傳感器,實時傳輸胃腸道數據;

神經接口:采用柔性電極陣列,記錄單個神經元電活動。

某研究機構開發的智能藥丸,通過微型傳感器控制藥物釋放時機,使糖尿病治療效率提升40%。

2. 環境監測:微觀世界的“千里眼”

大氣污染監測:激光散射傳感器可檢測0.1μm級顆粒物;

水質分析:電化學傳感器陣列同時測定20種重金屬離子;

農業物聯網:土壤濕度傳感器與植物蒸騰傳感器聯動,實現精準灌溉。

某氣象站部署的微型氣壓傳感器網絡,將天氣預報準確率從72%提升至89%。

3. 工業控制:智能制造成敗的關鍵

機器人關節:六軸力傳感器實現0.1N級力控精度;

發動機監測:光纖光柵傳感器耐受125℃高溫,檢測0.01mm裂紋;

危險氣體預警:催化燃燒傳感器對甲烷檢測限達1ppm。

某汽車工廠采用微型傳感器后,生產線故障停機時間減少65%。

四、未來挑戰:微型化的三重邊界

盡管前景廣闊,微型傳感器仍面臨三大技術瓶頸:

制造精度:微米級結構對光刻機分辨率要求達10nm以下;

封裝可靠性:氣密性封裝需滿足IP68標準,同時保持毫米級尺寸;

能源供給:自供能系統需實現微瓦級能量收集與存儲。

某研究團隊通過超臨界二氧化碳發泡技術,開發出可拉伸傳感器基底,使器件壽命從3個月延長至2年。

問答環節

Q1:微型傳感器如何實現無線傳輸?

A1:通過集成低功耗藍牙(BLE)或NFC芯片,結合能量收集技術,實現自供能數據傳輸。

Q2:量子傳感器是否會取代傳統MEMS器件?

A2:兩者互補,量子傳感器適用于極端精度需求場景,MEMS器件在成本與集成度上更具優勢。

Q3:微型傳感器能否用于腦機接口?

A3:柔性電子技術與神經電極結合,已實現皮層表面電位監測,但侵入式應用仍需突破生物相容性難題。

Q4:如何解決微型傳感器的信號干擾問題?

A4:采用差分測量、數字濾波算法,以及電磁屏蔽封裝,可抑制90%以上環境噪聲。

Q5:微型傳感器是否會導致隱私泄露?

A5:通過本地化數據處理與加密傳輸技術,可確保生物特征等敏感數據安全。

本文總結

微型傳感器作為科學儀器的核心組件,通過MEMS技術與量子效應的雙重突破,實現了從微觀信號捕捉到宏觀系統控制的跨越。其在醫療、環境、工業等領域的深度應用,不僅推動了技術革新,更重新定義了人類與物理世界的交互方式。未來,隨著材料科學與人工智能的融合,微型傳感器將向更智能、更集成的方向發展,持續拓展人類感知的邊界。