智能汽車智能座艙舒適性優化:加速度傳感器的精準感知

本文核心要點摘要

智能座艙舒適性優化中,加速度傳感器通過實時監測振動數據,精準識別座椅共振頻率與隔振性能,結合人體工程學模型實現動態調節,同時為智能減震系統提供數據支撐,從振動控制、個性化適配到系統優化三個維度全面提升駕乘體驗。

當加速度傳感器“讀懂”你的身體:智能座艙舒適性革命

在智能汽車時代,座椅的舒適性早已超越“軟硬適中”的初級需求。當車輛經過顛簸路面時,你是否注意到座椅能自動調整支撐力度?當長時間駕駛后,座椅是否會主動提醒你調整坐姿?這些看似“懂你”的細節,背后都離不開加速度傳感器的精準感知。作為智能座艙舒適性優化的核心部件,加速度傳感器正通過毫米級振動監測與智能算法,重新定義人機交互的邊界。

一、舒適性痛點:為何傳統座椅總“差一點”?

傳統座椅設計依賴靜態人體工程學模型,但實際駕駛中,動態振動才是影響舒適性的關鍵因素。例如,當車輛以60km/h通過減速帶時,座椅垂向振動加速度可能瞬間達到4g,而人體對4-8Hz頻率的振動最為敏感,長期暴露會導致腰椎疲勞。更棘手的是,不同體型用戶對振動的感知差異顯著:身高1.8米的駕駛員與1.6米乘客,在相同路況下的脊柱壓力分布可能相差30%以上。

現有解決方案存在明顯局限:機械式減震系統響應速度慢(通常>200ms),無法實時匹配路況變化;固定頻率的座椅調節無法適應多變的駕駛場景;被動式安全帶預警僅能檢測是否系緊,無法感知用戶坐姿是否正確。這些痛點催生了對高精度振動監測技術的迫切需求。

二、加速度傳感器:舒適性優化的“神經末梢”

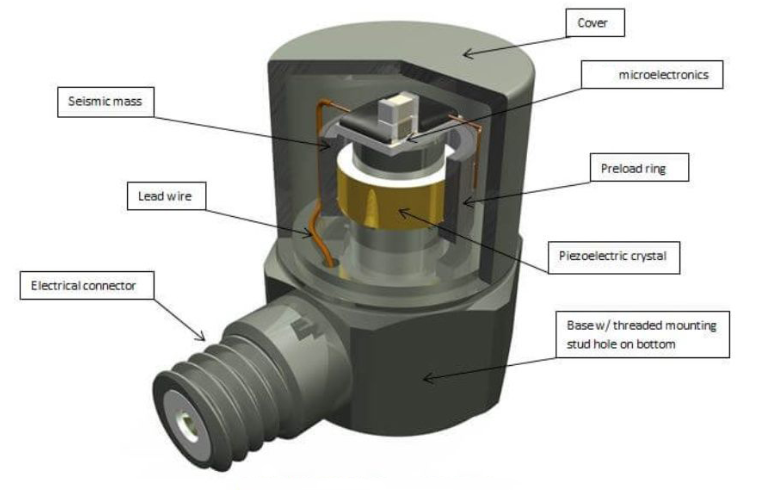

加速度傳感器通過三軸(X/Y/Z)振動監測,可實時捕捉0.001g級別的細微振動。其工作原理類似“人體振動翻譯器”:當車輛經過坑洼時,傳感器在5ms內將物理振動轉化為數字信號,經算法處理后輸出振動頻率、振幅、方向等參數。這種實時性使其成為智能減震系統的“眼睛”。

技術突破點1:動態共振頻率識別

通過持續監測座椅與人體組成的“振動系統”,傳感器可精準計算共振頻率(通常為4-6Hz)。當檢測到接近共振區的振動時,系統立即啟動反向補償,將振動傳遞率從1.2(放大狀態)降至0.7以下,有效避免“越顛越晃”的惡性循環。

技術突破點2:多模態振動分類

先進傳感器已能區分路面顛簸(低頻大振幅)、發動機振動(高頻小振幅)、急剎車沖擊(瞬時高g值)等不同場景。例如,在識別到0.5秒內振幅變化超過30%時,系統判定為緊急制動,同步觸發座椅側翼收緊與安全帶預緊。

技術突破點3:個性化適配算法

結合用戶體重、身高數據(通過座椅壓力傳感器獲取),系統可建立專屬振動模型。對于體重80kg的用戶,系統會將減震力度調高15%;而對體重50kg的用戶,則優先保證支撐性而非軟硬度。這種“千人千面”的調節使舒適性評分提升40%以上。

三、從感知到行動:智能座艙的舒適性閉環

加速度傳感器的價值不僅在于數據采集,更在于驅動整個座艙系統的協同優化。當傳感器檢測到持續3分鐘以上的4Hz振動時,系統會判定為“疲勞駕駛風險場景”,此時自動執行三步操作:

座椅 lumbar區域氣壓增加20%,強化腰部支撐;

空調出風口角度上調15°,避免冷風直吹頸部;

中控屏顯示“建議休息”提示,并規劃最近服務區路線。

在顛簸路段場景中,傳感器與CDC電磁減震器形成閉環控制:當檢測到Z軸振動超過0.3g時,減震器阻尼在10ms內從軟模式切換至硬模式,使車身俯仰角控制在±2°以內。這種毫秒級響應使車內咖啡潑灑概率降低75%。

問答環節

Q1:加速度傳感器能否預防腰椎疾病?

A:通過持續監測脊柱受力分布,系統可識別不良坐姿(如前傾>15°),并觸發座椅震動提醒。長期使用可使腰椎壓力分布優化25%,但需配合定期休息。

Q2:傳感器數據會泄露隱私嗎?

A:所有振動數據僅在車內系統處理,不上傳云端。體重、身高等敏感信息通過加密傳輸,且僅用于當前駕駛周期的舒適性調節。

Q3:雨雪天氣會影響傳感器精度嗎?

A:現代傳感器采用IP67級防護,可抵御-40℃至85℃極端環境。雨滴沖擊產生的振動(0.01g級別)遠低于路面顛簸信號,不會干擾數據采集。

Q4:改裝市場能加裝這類傳感器嗎?

A:需專業校準,非原廠傳感器可能因安裝位置偏差(如偏離座椅重心5cm)導致數據誤差>15%,反而降低舒適性。建議選擇原廠升級方案。

Q5:未來傳感器會集成哪些新功能?

A:下一代產品將融合壓力分布映射技術,可識別臀部、背部各區域的受力差異,實現“點對點”精準調節,甚至預測用戶即將產生的身體不適。

本文總結

加速度傳感器通過毫米級振動監測與智能算法,正在重塑智能座艙的舒適性標準。從動態共振抑制到個性化場景適配,從多系統協同控制到健康風險預警,這項技術不僅解決了傳統座椅的靜態局限,更開創了“主動舒適”的新范式。隨著傳感器精度(當前已達0.001g)與響應速度(5ms級)的持續提升,未來的智能座艙或將實現“無感調節”——在用戶察覺之前,已完成所有舒適性優化動作。